di Angelo Schembari

Anche nell’area iblea si fecero sentire, a inizio Ottocento, le trasformazioni politiche, economiche e sociali alle quali la Rivoluzione francese aveva dato avvio.

L’abolizione della feudalità costituì un avvenimento epocale che di fatto determinò la fine della Contea di Modica alla quale Monterosso era appartenuto.

La monarchia borbonica ridisegnò l’assetto amministrativo dell’isola, dividendola in distretti tra cui quello ibleo ricadente sotto la giurisdizione dell’Intendenza di Siracusa.

L’articolazione dello Stato si snodò dai Ministeri attraverso le Intendenze, le Sottointendenze e i Decurionati nei Comuni.

Nel nuovo assetto amministrativo grande importanza ebbero gli Intendenti, alti funzionari che facevano da raccordo tra lo Stato centrale e la periferia coadiuvati da un consiglio di Intendenza nominato su base territoriale.

Una novità altrettanto importante fu l’Istituzione delle liste degli eleggibili con le quali si selezionava la classe dirigente dei Comuni[1].

Si trattava in pratica di elenchi nominativi, periodicamente aggiornati, dei notabili locali con l’indicazione dell’età, professione, rendita annua, grado di istruzione, cariche pubbliche ricoperte.

Da queste liste venivano nominati i Decurioni che a loro volta votavano le “terne” da sottoporre all’Intendente per la scelta del sindaco e di altre categorie per la gestione dei vari servizi del Comune.

Tali liste testimoniano il formarsi delle élites urbane che si sostituirono alla vecchia nobiltà.

Una nuova classe media borghese, fatta di possidenti e professionisti, che occupava i posti di potere della complessa ed articolata macchina amministrativa della monarchia borbonica.

Nonostante questi imponenti tentativi di riforme anche la Sicilia fu interessata dai moti rivoluzionari del 1820-21 contro il governo borbonico[2].

A Monterosso il secondo eletto, con funzioni di Sindaco, inviò un dettagliato rapporto di quanto era successo la sera del 15 agosto 1820 quando nel piano di San Giovanni una moltitudine di persone, sventolando la bandiera gialla dell’indipendenza siciliana, si era radunata accompagnata dalla banda musicale al grido “Viva Palermo e Santa Rosalia” ed in seguito aveva eletto una Giunta provvisoria[3].

L’insurrezione avvenuta anche in altri Comuni del circondario era dovuta, come constatò e scrisse l’inviato del Luogotenente, allo stato di degrado dei vari ceti sociali reso più insopportabile dal malgoverno degli amministratori locali che avevano deluso le aspettative di progresso della popolazione.

Una situazione di disordine simile ma dagli esiti drammatici si ripetè nel 1837 in occasione dell’epidemia di colera che interessò buona parte della Sicilia e che presto assunse i connotati di ribellione contro gli esattori delle tasse.

A Monterosso il popolo in tumulto si rese protagonista di diversi disordini tra cui l’assalto alla Cancelleria, data alle fiamme con la relativa distruzione dei registri dello stato civile e delle liste degli eleggibili.

Contadini ed artigiani si rivoltarono contro i possidenti chiedendo la sospensione immediata della tassa sul macinato e di altri balzelli.

Giovanni Noto Toledo, portavoce di queste richieste, aveva accusato pubblicamente il sindaco Salvatore Noto e alcuni decurioni di essere soci occulti degli appaltatori di dazi civici.

La folla minacciosa si diresse verso la casa del primo cittadino che fuggì lasciando la famiglia in ostaggio dei rivoltosi che nei giorni successivi si diedero a furti e saccheggi, culminati con l’assalto dei magazzini pieni di grano delle famiglie Curato e Stella che venne distribuito ai bisognosi.

I pochi maggiorenti rimasti in paese, al fine di ripristinare l’ordine, organizzarono un’improvvisata guardia civica di cui uno degli obiettivi era di eliminare i capi della rivolta e che si realizzò il 24 luglio con l’assassinio del capopopolo Toledo che ritornava dalla campagna[4].

La coraggiosa vedova sporse querela accusando con nomi e cognomi gli assassini del marito.

Il magistrato inquirente predispose la riesumazione della salma, ma fu impossibile effettuare l’esame autoptico in quanto la fossa comune e i luoghi di sepoltura della chiesa di San Giovanni «erano stati vuotati dai becchini e confusi tutti i cadaveri in altro locale»[5].

In quegli anni il municipio di Monterosso si era dissanguato finanziariamente per mantenere il cordone sanitario che tuttavia non era riuscito ad impedire l’arrivo del colera ed il conseguente diffondersi del contagio che si aggiunse alla febbre tifoidea che per due anni aveva falcidiato la popolazione.

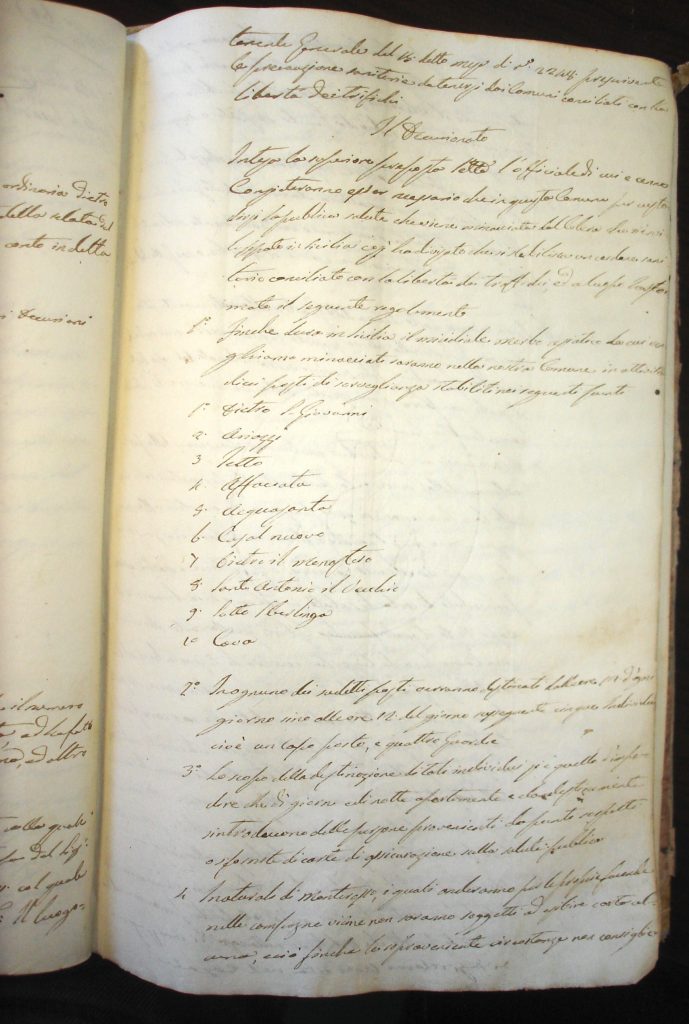

Il colera ritornò nel 1854, come testimoniato da un documento redatto dal Decurionato di Monterosso, l’Amministrazione comunale del tempo, che emanò un regolamento per «custodirsi la salute pubblica che viene minacciata dal colera»[6].

L’obiettivo era quello di creare un cordone sanitario, conciliandolo con le varie esigenze di spostamento in entrata ed in uscita dal paese.

Nel regolamento l’epidemia veniva definita come “micidiale morbo asiatico” e venivano istituiti dieci posti di sorveglianza nei punti strategici di Monterosso e precisamente dietro la chiesa di San Giovanni, nelle zone denominate Ariazzi, Iettu, Affacciata, Acquasanta, Casal nuovo, dietro il Monastero delle Benedettine, Sant’Antonio il vecchio, sotto Sberlinga, Cava.

La sorveglianza in questi posti era per l’intera giornata e veniva assicurata da quattro guardie ed un capoposto con turni di due ore.

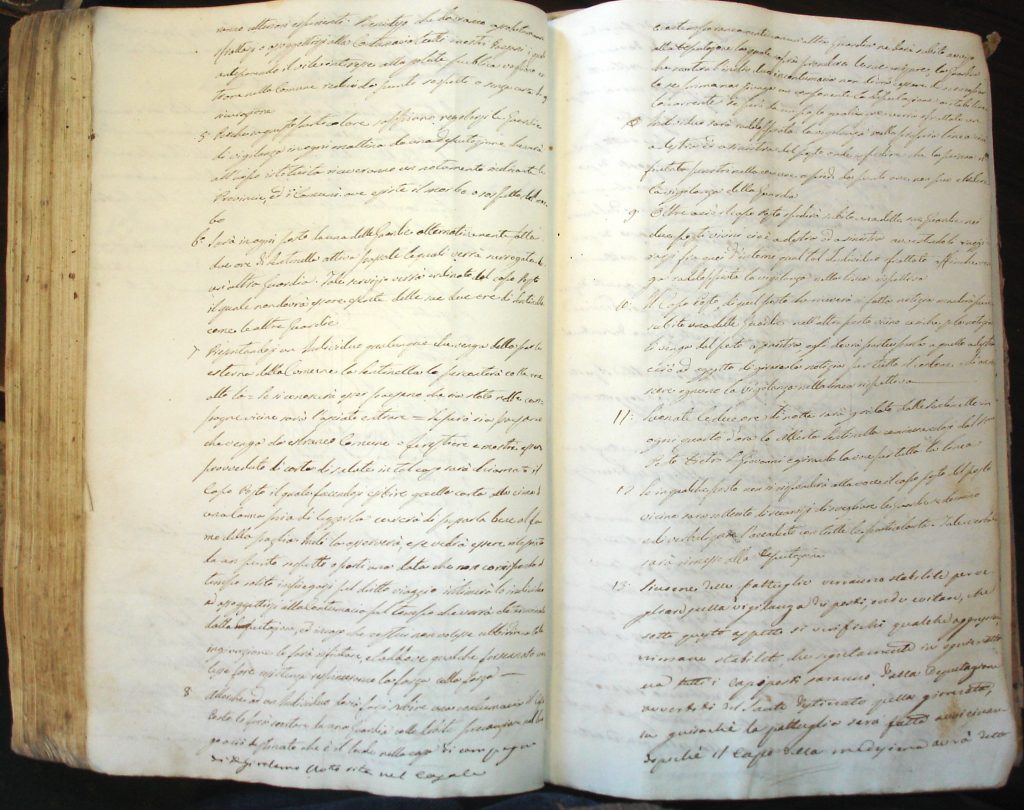

Nel regolamento Il Decurionato scriveva che lo scopo della distribuzione di tali posti di guardia era quello di «impedire che di giorno e di notte apertamente e clandestinamente si introducano delle persone provenienti da punti sospetti o sforniti di assicurazione sulla salute pubblica»[7].

Si precisava che gli abitanti di Monterosso, che per esigenze lavorative dovevano recarsi nelle campagne circostanti, non erano soggetti «ad esibire carte alcune» fino ad ordine contrario ed a sopravvenienti circostanze.

Tuttavia si ordinava alle guardia di impedire l’ingresso nel paese o costringere alla quarantena i compaesani che «anteponendo il vile interesse alla salute pubblica vogliono entrare nella Comune recandovisi da sospetti o senza carta di assicurazione»[8].

Le guardie ogni mattina ricevevano una nota ufficiale con l’elenco indicante la Provincia e i Comuni dove era stato rilevata la presenza del morbo o anche il sospetto.

Si raccomandava di fare particolare attenzione ai forestieri e a chi era in ingresso a Monterosso. La guardia doveva ammonire con un altolà chi voleva entrare in paese e, se si fosse conosciuto per paesano che ritornava dalle campagne vicine, farlo entrare.

Se era forestiero e provvisto di carta di salute, era compito del capoposto farsi esibire quella carta sulla cima di una canna e, prima di leggerla, passarla al fumo della paglia. Quindi verificare le attestazioni riportate sulla carta riguardo la loro veridicità, la provenienza del soggetto e la congruità tra quanto dichiarato sul viaggio, la data di partenza e l’effettivo tempo di percorrenza.

Se qualcosa non quadrava, al soggetto veniva intimata la quarantena per un tempo stabilito dalla Deputazione e, nel caso rifiutasse e volesse fare resistenza, sarebbe stata impiegata la forza pubblica. Il capoposto infatti lo avrebbe fatto scortare dalle guardie in un locale destinato alla quarantena sito in contrada Casale nella casa di campagna di Girolamo Noto. Un’altra guardia avrebbe fatto rapporto alla Deputazione che avrebbe deciso il da farsi.

Nel regolamento, in modo dettagliato, venivano fornite le istruzioni relative al comportamento da tenere. Suonate le due ore di notte sarebbe stato gridato dalle sentinelle, una ogni quarto d’ora, l’allerta sentinella a partire dal posto dietro San Giovanni. Se non si fosse risposto alla voce, il capoposto del posto vicino si sarebbe recato con sollecitudine a svegliare le guardie che dormivano e avrebbe verbalizzato l’accaduto con tutti i particolari. Tale verbale sarebbe stato trasmesso alla Deputazione.

Inoltre, per evitare aggressioni, si stabiliva che ogni notte tutti i capiposto sarebbero stati avvertititi dalla Deputazione della parola d’ordine stabilita per quella giornata e la pattuglia sarebbe stata fatta avvicinare dopo che il capo pattuglia avesse riferito la parola all’orecchio del capoposto di guardia.

Chiunque non fosse stato sollecito a recarsi nel posto di guardia nell’ora designata sarebbe stato sottoposto a ventiquattro ore di incarcerazione.

La stessa pena avrebbero subito coloro che, sotto qualunque pretesto, avessero abbandonato il posto dopo esservisi presentati e coloro che, essendo di sentinella, si fossero lasciati vincere dal sonno.

La stessa pena era prevista per il capoposto che fosse venuto meno ai suoi doveri.

Per le guardie che avessero abbandonato il posto mentre si trovavano di sentinella era prevista la prigionia per cinque giorni.

Per l’esecuzione di tali pene la Deputazione avrebbe fatto ricorso al Giudice Regio del Circondario.

Se la guardia si fosse ammalata in modo da non poter prestare il suo servizio, avrebbe avuto il dovere di informare subito dell’impedimento la Deputazione la quale, dopo essersi assicurata della legittimità dell’impedimento, avrebbe provveduto a sostituirla.

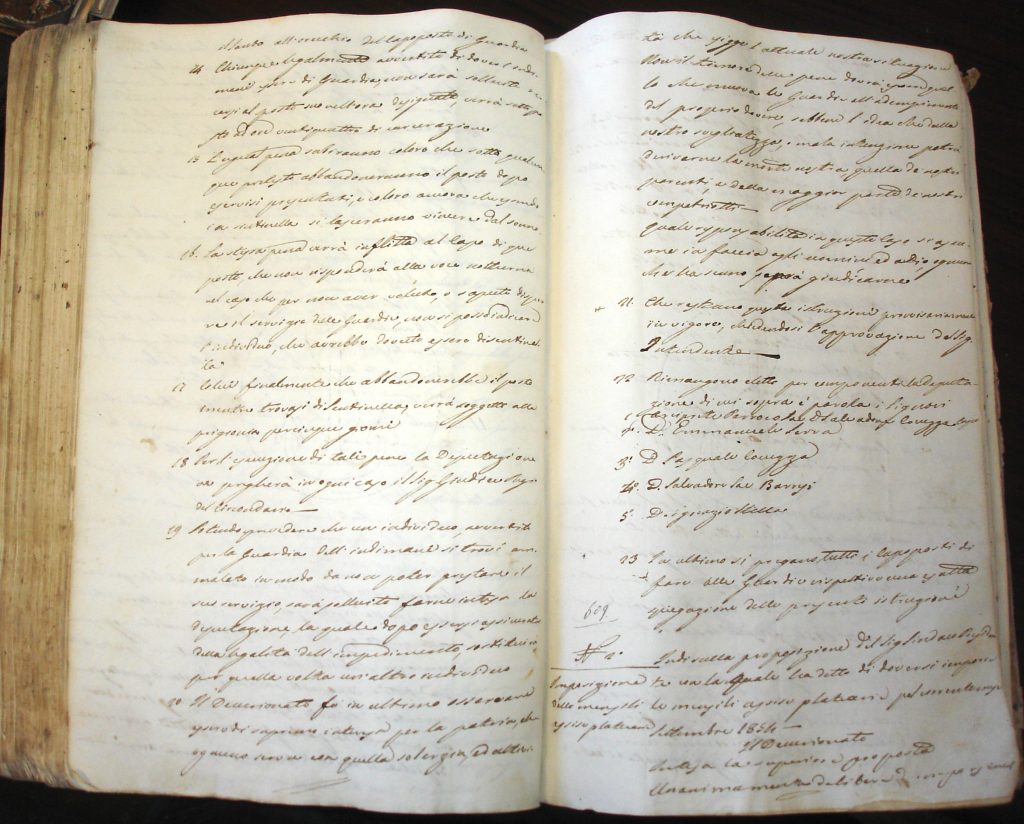

Il Decurionato, in ultimo, faceva osservare che tali disposizioni dovevano essere osservate non per il timore delle pene, ma per la consapevolezza che «dalla svogliatezza o male intenzione”» sarebbero potuto derivare «la morte nostra, quella dei nostri parenti, dei nostri compatrioti»[9].

Angelo Schembari

[1] G. Barone, Le città iblee dai Borboni all’Unità d’Italia, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Ragusa 2011.

[2] N. Lauretta, Monterosso Almo, Trischitta, Messina 1997, pp. 77-91.

[3] Archivio di Stato di Palermo, Real Segreteria: incartamenti, Riserbata del Secondo eletto di Monterosso del 16 agosto 1820.

[4] Archivio di Stato di Siracusa, Gran Corte Criminale, vol. I, anno 1838.

[5] Ivi.

[6] Archivio Comune di Monterosso, Atti delle sedute del Decurionato, 1854.

[7] Ivi.

[8] Ivi.

[9] Ivi.